2021-04-06

水泥窑用耐火材料是水泥熟料生产装备中的关键消耗性材料,耐火材料的性能及在水泥熟料生产过程中的使用维护,与熟料产量、质量和窑的运转率直接关联,尤其是在耐火材料的选择上,耐火材料的选择是决定窑炉使用寿命第一个关键环节。

1、耐火材料的选用

回转窑及不动装备各部位因生产工况不同,使用的材质需根据具体部位所受的各种应力影响程度来合理选用。

1.1回转窑

回转窑使用的耐火材料主要有如下品种:

冷却带最前端窑口部位由于高的热应力易使筒体产生变形,难于砌筑衬砖,一般使用抗热化学侵蚀、热机械应力和磨蚀的高Al2O3含量特种低水泥耐火浇注料。此类品种有刚玉质、刚玉莫来石质、刚玉碳化硅质、红柱石质浇注料等。

系列硅莫砖、镁铁铝尖晶石砖等。在燃烧火焰较长的窑,可考虑Al2O3含量高的特种高铝砖。

最高温度烧成带(烧成带)、熔体烧成带(上过渡带前端)应选用易挂窑皮的碱性砖,此类产品有镁铁尖晶石、镁钙尖晶石及能挂窑皮的镁铝尖晶石、镁锆砖、白云石砖等。

在窑皮不稳定,甚至常有露砖的上过渡带后端宜选用尖晶石镁砖,此部位若硫碱侵蚀严重可选用抗剥落高铝砖(Al2O3为75%)或系列硅莫砖(Al2O3>65%)。

在分解带则选用抗剥落砖(Al2O3为70%)或系列硅莫砖(Al2O3>60%)等。后窑口因砖型设计困难,一般选用特种高铝质耐火浇注料,主要有刚玉质莫来石、莫来石质浇注料等。若确需设计衬砖,可选用抗剥落高铝砖、系列硅莫砖等。

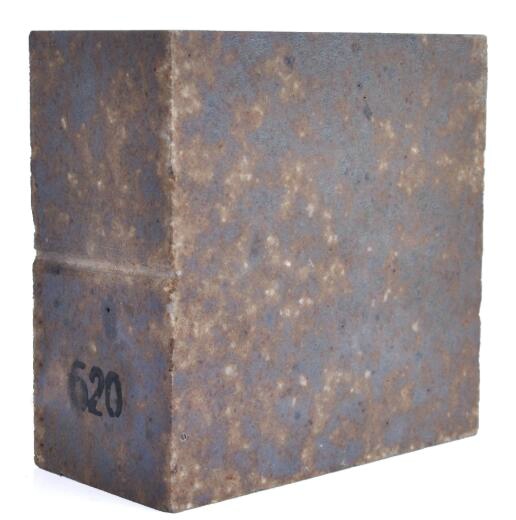

硅莫砖

硅莫砖

1.2不动装备

为减少筒体散热,不动装备内衬体均采用硅酸钙板作隔热层,高铝质衬料作工作层。在不动装备衬体设计时,为简化衬料的砖型设计、制造、储运、施工及考虑衬体的牢固性,在异形部位、顶盖直墙等衬体,宜选用低水泥耐火浇注料,弧形部位则选用衬砖。

(1)大窑门罩及冷却机进料口

该部位衬体为直墙,工作层温度一般低于1100℃。从衬体的牢固性等因素来看,宜选用低水泥高强高铝质耐火浇注料,主要有高铝质、莫来石质浇注料等。若需配制衬砖,可采用抗剥落高铝砖和系列硅莫砖(SiC浸渍高铝砖)或特种高铝砖。

(2)预热器分解炉系统及三次风管部位

工作层热面温度高于1100℃的高温部位园弧型衬体,可选用抗剥落高铝砖、系列硅莫砖(SiC侵系列高铝砖)、特种高铝砖、耐碱砖,非弧形部位选用性能接近的低水泥高强高铝质耐火浇注料,主要有抗结皮浇注料、莫来石浇注料、高铝质浇注料、喷涂料等。上述部位衬体工作层面温度低于1100℃,选用系列耐碱砖或耐碱浇注料等。

(3)燃烧器

该部位和窑口一样,承受最高温度的热应力,最为严重的热化学侵蚀和机械应力,一般选用低水泥型高铝-碳化硅质耐火浇注料或特种高铝质耐火浇注料、莫来石浇注料。

(4)冷却机侧墙顶短墙等部位

冷却机侧墙、顶的工作层表面温度大于1000℃的部位一般选用高铝质、莫来石质耐火浇注料。低于1000℃的部位一般选用高铝质耐火浇注料。侧墙底部与熟料接触的部位,一般选用钢纤维增强、高耐磨浇注料或碳化硅质浇注料等。

2、耐火材料的配套

预分解窑在生产过程中,因其原燃料、装备规模及生产控制的差别致使各部位衬体所承受的热、热化学、热机械应力均不一致,很难用一种或少数几种耐火材料来配套。同一种耐火材料在不同生产线上使用的部位和数量也不尽相同。同一部位还可用多种耐火材料,通过使用找出合适的材料。此外,同一部位使用同一种材料,由于原燃料性能的变化,每次使用效果和耐火材料损坏情况也不尽相同。为使耐火材料发挥效果,最好的办法是通过实践逐步优化。但在新窑设计中,可按建材行业标准(JC/T2196-2013)《水泥回转窑用耐火材料使用规程》中配置建议进行选用。必须说明的是作为配套,需通过生产线的工况分析、工艺装备性能、衬体承受的应力分析、生产企业所供应的产品性能及使用状况来确定,并随工况变化而调整、优化和提高。